Что на самом деле происходит с организмом, когда мы переживаем стресс?

«Биохимия, лежащая в основе управления стрессом: реакция организма по Г. Селье» — это статья, раскрывающая многоуровневую природу стресса через призму классической модели Ганса Селье и современных взглядов психонейроэндокриноиммунологии (ПНЕИ). Автор последовательно описывает три фазы стресс-реакции — тревогу, сопротивление и истощение, дополняя теоретические положения клиническими примерами из практики. Особое внимание уделяется системному характеру стресса, его влиянию на нервную, эндокринную и иммунную регуляцию. Также в статье рассматривается использование мягких терапевтических подходов, таких как флоротерапия, как части интегративной поддержки пациентов — как взрослых, так и детей — в условиях хронического психоэмоционального напряжения. Работа будет полезна психологам, врачам-психосоматологам, а также всем, кто интересуется глубинной природой стресса и возможностями его преодоления на уровне тела и психики.

Что такое стресс и как легко потерять свой базовый ритм

В повседневной жизни достаточно услышать резкий звук тормозов или оказаться в ситуации эмоционального конфликта, чтобы почувствовать, как внутреннее равновесие внезапно нарушается. В такие моменты активируется сложная и древняя биологическая программа — стрессовая реакция, которую еще в середине XX века подробно описал Ганс Селье. Он выделил три ключевые фазы реакции организма на стресс: фаза тревоги, фаза сопротивления и фаза истощения.

1. Фаза тревоги: активация системы «бей или беги»

Когда событие воспринимается как опасное, неожиданное или неконтролируемое, первым реагирует гипоталамус, который запускает каскад изменений, вовлекающий вегетативную нервную систему, эндокринную систему и иммунную систему.

Наш мозг моментально распознаёт угрозу — даже если мы её не осознаём.

Как только гипоталамус «улавливает» отклонение от гомеостаза, он запускает каскад реакций:

- активируется вегетативная нервная система;

- надпочечники выбрасывают адреналин и норадреналин;

- начинается ускоренное дыхание, сжатие мышц, расширение зрачков, сухость во рту;

- подавляется пищеварение и выработка слюны;

- мозг настраивается на «бей или беги».

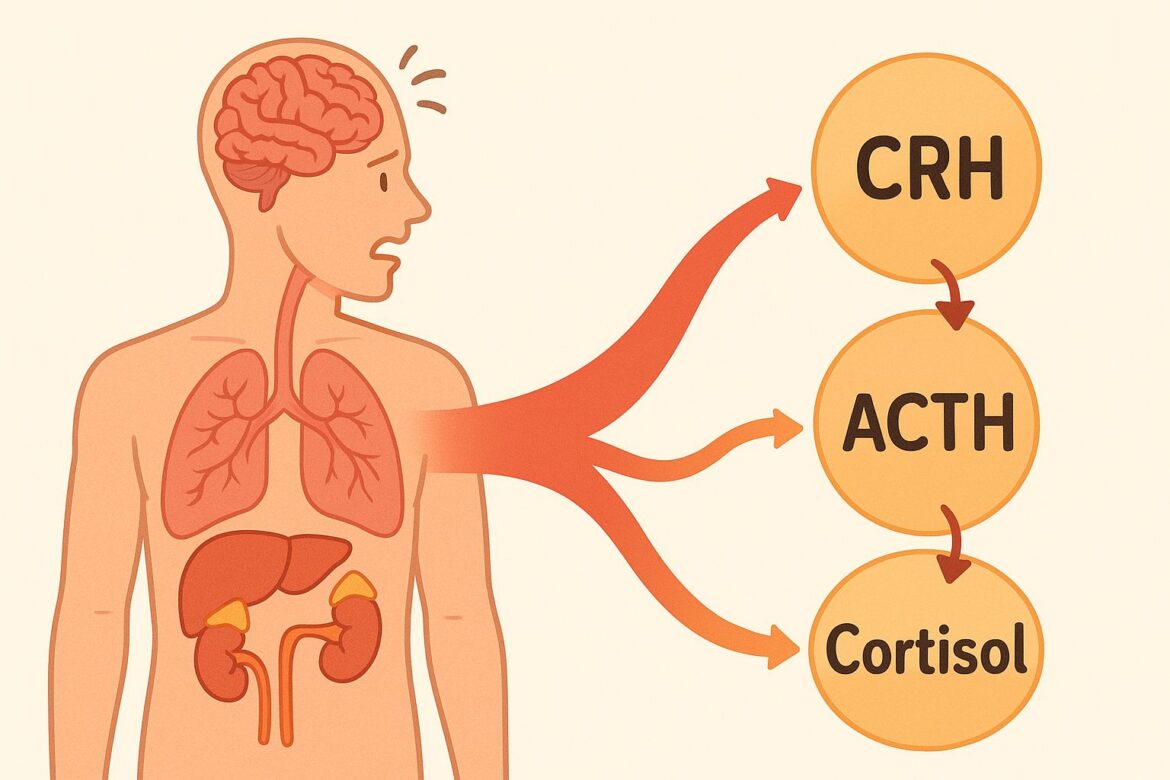

Параллельно запускается гипоталамо-гипофизарно-

Этот механизм спасал нам жизнь миллионы лет назад. Но сегодня он включается не только при реальной опасности, но и в ответ на эмоциональные раздражители — например, токсичную беседу или уведомление с плохой новостью.

Клинический пример 1: Фаза тревоги

Пациентка, 32 лет, работает в туристической компании, где внезапно произошла смена начальства. Обратилась с жалобами на учащённое сердцебиение, потливость, невозможность расслабиться, панические атаки. После конфликта с новым начальником начались проблемы с пищеварением и со стулом. Аппарат QuEx Biofeedback показал повышенный уровень адреналина, норадреналина, кортизола.

Пояснение: организм воспринял ситуацию как угрозу, запустив стресс-реакцию на уровне вегетативной и эндокринной систем — классическая фаза тревоги по Селье.

Курс двух месячного лечения натуральными препаратами помог пациентке вернуться в натуральный биоритм, восстановить работу кишечника и поменять эмоциональное восприятие ситуации.

2. Фаза сопротивления: адаптация к стрессу

Если стресс продолжается, организм переходит в фазу сопротивления — попытку адаптироваться к новой реальности. Эта фаза может длиться от нескольких минут до нескольких лет в зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия. Главный регулятор здесь — всё тот же кортизол.

Однако при хроническом стрессе высокие уровни кортизола начинают угнетать иммунную систему, способствуя частым инфекциям (вирусы герпеса, Эпштейна-Барр) и повышая риск аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз, ревматоидный артрит).

Особо чувствителен к стрессу вилочковая железа (тимус): уже через несколько дней после стрессового события её масса может уменьшиться вдвое, снижая продукцию Т- и В-лимфоцитов.

Клинический пример 2: Фаза сопротивления

Мужчина, 42 года, менеджер, живёт в состоянии постоянной перегрузки: высокая ответственность, кредиты, сложная семейная ситуация. Последние месяцы — бессонница, раздражительность, боли в спине, частые простуды. Исследования выявили гиперкортицизм, пониженную активность иммунной системы (низкий IgA), частые рецидивы герпеса.

Пояснение: хроническое напряжение вызвало адаптацию организма к стрессу, но ценой подавления иммунитета и истощения ресурса.

Курс лечения продолжался три месяца, по окончании которого был восстановлен сон. Благодаря препаратам микроиммуннотерапии удалось снизить уровень хронического воспаления и провести эффективное лечение герпеса. В результате проведенного лечения был значительно повышен ответ иммунной системы.

3. Фаза истощения: ресурсный крах

Если адаптационный ресурс организма исчерпан, наступает фаза истощения. Метаболизм замедляется, развиваются ацидоз, гелеобразование интерстициального матрикса, повышение уровня свободных радикалов. Это создаёт условия для клеточной гипоксии, интоксикации тканей и нарушения клеточной коммуникации.

Происходит:

- накопление свободных радикалов;

- метаболический ацидоз;

- уплотнение внеклеточного матрикса, что мешает детоксикации

На психоэмоциональном уровне проявляется тревожно-депрессивный синдром, астения, повышается риск психосоматических расстройств, фобий и обсессивных состояний. Стрессозависимые личности могут прибегать к стимуляторам и алкоголю, чередуя их с седативными препаратами, чтобы подавить внутреннюю «боль души».

Клинический пример 3: Фаза истощения

Женщина, 46 лет, ухаживала за супругом в тяжелой депрессии в течение нескольких лет. После его выздоровления — апатия, бессонница, быстрая утомляемость, нарушение памяти, боли в теле. Диагноз — синдром хронической усталости, тревожно-депрессивный синдром. Уровень кортизола — ниже нормы. Повышен уровень воспалительных цитокинов, признаки дисфункции митохондрий и метаболического ацидоза.

Пояснение: длительное пребывание в фазе сопротивления привело к фазе истощения, с выраженной соматизацией и системным истощением.

Заключение: интегративный взгляд на стресс

Стресс — это не просто эмоциональный дискомфорт, а комплексный нейроэндокринно-иммунный ответ, зависящий от:

- типа стрессора (физический, психологический, метаболический),

- интенсивности, длительности и частоты воздействия,

- индивидуальных факторов (генетика, возраст, пол, образ жизни),

- социальной и эмоциональной среды (изоляция, страх, фрустрация).

Гипоталамо-гипофизарно-

Детская психосоматика и стресс

У детей часто наблюдаются психосоматические проявления при затяжном или хроническом стрессе: боли в животе, кожные высыпания, тики, энурез, частые ОРВИ.

Мальчик, 9 лет, родители в процессе развода. Жалуются на частые боли в животе и головные боли. Уровень кортизола нестабилен, наблюдается снижение настроения, тревожность, слабый аппетит.

Физиологическая реакция на эмоциональную нестабильность в семье. Активация ГГН-оси и дисбаланс вегетативной регуляции.

Подход ПНЕИ (

ПНЕИ рассматривает организм как интегративную систему, в которой эмоции, гормоны, нервные импульсы и иммунные реакции тесно взаимосвязаны. Стресс влияет не на отдельную систему, а на всю их сеть.

Эмоциональный стресс → активация гипоталамуса → ↑ кортизола → подавление иммунитета

Иммунный ответ (воспаление) → ↑ IL-1, IL-6 → воздействие на гипоталамус → ↑ тревожность и утомляемость

Так формируется «порочный круг», когда эмоциональный стресс запускает воспаление, а воспаление — ухудшение психоэмоционального состояния.

В терапии важно не только устранить симптом, но и восстановить ритмическое взаимодействие между системами.

Итоги и клинические импликации

Стресс-реакция затрагивает три ключевые системы: нервную, эндокринную и иммунную. Центральная ось регуляции — ГГН-ось. Продолжительность, интенсивность стресса и индивидуальные особенности (возраст, пол, диета, эмоциональный фон) определяют исход: адаптация или истощение.

Важно распознавать фазу, в которой находится человек, и корректировать образ жизни, питание и психоэмоциональную сферу для восстановления основного ритма. Подход ПНЕИ предлагает эффективную интегративную модель сопровождения таких пациентов, особенно в педиатрии и психосоматике.

Флоротерапия и цветы Баха как часть поддержки при стрессе

Флоротерапия, особенно система цветов Баха, представляет собой мягкий и глубокий способ эмоциональной регуляции. Базируясь на идее, что каждый эмоциональный конфликт может быть отражён и сбалансирован определённой цветочной эссенцией, эта терапия стала важным инструментом в работе с пациентами, испытывающими стресс.

Примеры популярных эссенций:

- Rescue Remedy — экстренная помощь при панике, потрясении, сильной тревоге;

- Mimulus — страхи конкретных вещей (публичные выступления, болезни);

- Larch — неуверенность в себе;

- Elm — перегрузка у людей, несущих большую ответственность (подходит при хроническом стрессе у врачей, педагогов и родителей);

- White Chestnut — навязчивые мысли, ментальное переутомление.

Флоротерапия легко интегрируется в ПНЕИ-модель, поддерживая эмоциональное и нейроэндокринное равновесие.

Особенно эффективна у детей, подростков и в случаях, когда пациент затрудняется выражать свои чувства.

Клинический случай:

Девочка, 7 лет, страх темноты, энурез, тревожность перед школой. Назначены эссенции Mimulus и Aspen. Через 3 недели — снижение симптомов, улучшение сна.

Флоротерапия в таких случаях может стать ключевым инструментом для мягкой коррекции эмоционального напряжения, встраиваясь в общий план поддержки ребёнка, основанный на принципах ПНЕИ.

Заключение.

Стресс — это не просто кратковременная реакция на внешние раздражители, а целая биохимическая история, разворачивающаяся на перекрестке эмоций, нейронов, гормонов и иммунных сигналов. Модель Г. Селье остаётся фундаментом в понимании этой реакции, но современная наука добавляет важный слой: целостность.

Подход ПНЕИ даёт нам мощный инструмент — он показывает, как переживание эмоциональной боли способно изменить иммунный ответ, как воспаление может провоцировать тревогу и усталость, а как невыраженные чувства — приводить к соматическим заболеваниям. Это открывает возможности не только для диагностики, но и для глубинного терапевтического вмешательства.

Библиография

Ader R. e Cohen N. 1991

Del Prete e Lozzi 2018

Orozco R. “Bach Essences” 2011

Selye H. Stress in Health and Disease 1976

Silverthorn D.U. 2007